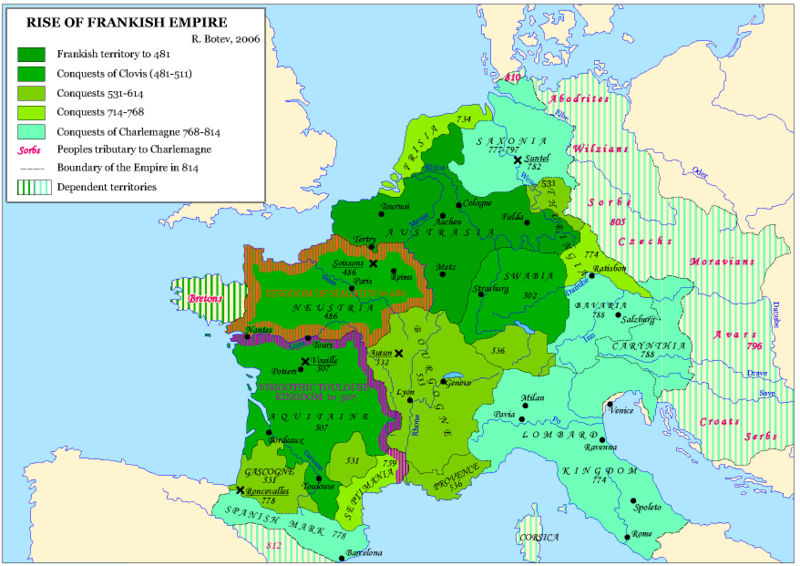

Il territorio occitano è identificabile attraverso l’applicazione di criteri linguistici. L’etnia occitana non ha di fatto mai costituito un proprio Stato nazionale unitario. Gli occitanisti si orientano al 1213, per crearsi un precedente “istituzionale”. In quell’anno, anche se per pochi mesi, si formò una confederazione pan-occitana attorno al conte di Barcellona (che era anche conte di Provenza oltre che re d’Aragogna), cui il conte di Tolosa (ed altri feudatari minori) si sottomise formalmente.

Questo non vuole affermare che non esiste un territorio occitano omogeneo, caratterizzato da una lingua, una cultura, una società ed un’economia originali. La nazione occitana esiste da quasi dieci secoli. Proprio per questa ragione l’Occitania costituisce il modello tipico di “nazione proibita”dell’Occidente Europeo: è la “nazione” e, nello stesso tempo, la più “proibita”di tutte.

Nei territori occitani si sono da sempre amalgamate: popolazioni, etnie, religioni diverse, dando origine ad un unico popolo “aperto”. I soci dell’Associazione storica La Cerchia ritengono “occitani” tutti coloro che rispettano le ideologie altrui e vivono appieno la propria vita. Tutte quelle Persone che seguono i propri ideali e scopi di vita, facendo sì di non intralciare gli ideali altrui e non ne impediscono la libera divulgazione. Tutti coloro che apprezzano la propria libertà di vita e rispettano appieno l’eguale diritto altrui di vivere liberamente ed in armonia con l’intera comunità, sono Occitani.

Geograficamente fanno parte dell’Occitania: il sud della Francia (Mìdi), i comuni “italiani” della Briga Alta (Cuneo), di Olivetta S. Michele (Imperia), le Valli Dora, Germanasca, Chisone, Pellice ed alta Val di Susa (in provincia di Torino); Po, Varaita, Maira, Grana, Stura, Gesso, Vermenagna, Alta Corsaglia, Pesio ed Ellero (in provincia di Cuneo), il principato di Monaco, la valle spagnola d’Aran.

La storia: i Celti invadono l’Occitania due volte, in epoche piuttosto lontane tra loro (VII-VI sec e V-IVsec a.C.). Non si uniranno mai in un’unica egemone popolazione; liguri, iberi e baschi sopravvivranno etnicamente fino alla conquista romana. Semmai accadono alcune significative fusioni a livello tribale che portano alla comparsa dei celto-liguri e dei celtiberi

Nel 123 a.C. inizia la colonizzazione romana (invitati a Marsiglia dai residenti greci che si sentivano minacciati dai celto-liguri), fondando nuove città senza pur alterare eccessivamente gli insediamenti pre-esistenti. Saranno principalmente iberi, liguri, baschi, celto-liguri, greci a diventare rapidamente romani. La colonizzazione romana è in Occitania un’autocolonizzazione. Nel 128-117 a.C. la parte meridionale della Gallia Transalpina diviene provincia romana (da cui il nome dell’attuale Provenza) con capitale la città di Narbona (allora sita nell’attuale Linguadoca), assumendo il nome di “Gallia Narbonensis”. Nel crogiolo occitano si mescolano successivamente popoli germanici (goti e franchi) e semito-camitici (ebrei e arabo-berberi) adeguandosi spontaneamente alla lingua ed alle culture latine. La Gallia romana si convertì al cristianesimo in maniera più rapida della Gallia barbara (ora Francia settentrionale).

Seguì la caduta dell’impero romano e le invasioni barbariche. I Visigoti che giunsero in Occitania, erano già in larga parte romanizzati mentre i Franchi (insediati nel resto di quella che divenne la Francia), mantennero per qualche tempo la loro lingua ed i loro costumi germanici. Una volta convertiti al cristianesimo, proprio i Franchi divennero gli alleati naturali della Chiesa di Roma e si fecero passare di buongrado per il braccio secolare della “vera fede”. Con il pretesto di combattere l’eresia ariana, invasero più volte l’Occitania sconfiggendo nel 507 i Visigoti, senza mai risiedervi ed accontentandosi di saccheggi periodici. I mussulmani che avevano conquistato la penisola iberica, conquistarono anche parte dell’Occitania. Tuttavia la dominazione mussulmana fu, da tutti i punti di vista, assai tollerante. Arabi, goti e romani fraternizzarono subito, accomunati da un vero e proprio patriottismo regionale (non ancora nazionale).I franchi nel 732 discendono una seconda volta in Occitania. La resistenza degli islamici e dei cristiani, congiunti dall’incipiente patriottismo, fu disperata quanto inutile. I franchi espugnano e radono al suolo Narbona nel 739. Tutta l’Occitania (anche quella italiana) è conquistata, la popolazione è ferocemente ridotta.

Dal 870 al 1033 (restaurazione del Sacro Romano Impero), l’Occitania è più volte smembrata divenendo merce di scambio fra le varie alleanze delle grandi potenze europee fino al 1137, anno in cui si formano tre grandi stati “indipendenti” governati dal conte di Barcellona (Catalogna-Aragona-Provenza), dal conte di Tolosa e dal re di Inghilterra (per l’Aquitania).

Il territorio d’OC, nonostante la divisione politica, forma una sola comunità giuridica ed economica, legata all’Italia e alla penisola iberica anche se rivolta commercialmente all’Europa settentrionale e all’Oriente mediterraneo. L’Occitania di quegli anni è anche una comunità culturale profondamente originale, aperta a ogni genere di rapporto. E’ anche incredibilmente lontana dal’influenza dei grandi centri teologici francesi. L’università autoctona di Montpellier, che risale al XII secolo, è una tipica università europeo-meridionale. La sua facoltà di medicina ha le sue radici nella scuola salernitana. Molti gli scambi culturali con la facoltà di diritto a Bologna. Intensi sono poi i suoi rapporti scientifici col mondo islamico e la diaspora ebraica.

L’ideologia trovadorica, che è l’espressione rivoluzionaria della particolare società occitana, riverbera attraverso l’imitazione e l’esempio, il proprio messaggio sulla nobiltà feudale e sulla borghesia cittadina. La jòi e lou paratge, diventano le due nozioni-chiave dell’etica occitana. Lou paratge, cioè l’uguaglianza morale di tutti i componenti di un gruppo sociale, porta con sé anche la mercés, cioè la tolleranza, dimostrata dal fatto che ariani e cattolici, ebrei e musulmani, vivono insieme, pacificamente, per secoli su quello stesso territorio. Il gusto della jòi, cioè della gioia di vivere e della sublimazione erotica, nota nella società occitana, preparò il terreno al diffondersi dell’eresia catara e della tolleranza. Diffusione favorita dalla mancanza di contatti con le università cattolico-carolinge del nord e provocata dall’eccessiva rilassatezza dei costumi (assai visibili) del clero.

La poesia dei trovadori nasce nel cuore della società occitana medioevale ed interagisce con le sue caratteristiche, ponendosi addirittura come ideologia “rivoluzionaria”. Esalta anzitutto il privilegio della jovènt (della gioventù, contro la tradizione che attribuiva ai vecchi ogni saggezza), della jòi (la gioia, contro la contrizione ed il dolore dei cristiani). Compie la riabilitazione morale della donna, contestando la sua reputazione di essere peccaminoso. Infine riscatta l’adulterio, peccato allora fra i più deprecati, regolandolo e sublimandolo attraverso lou fin’amour. La lingua d’OC dà alla lingua francese il termine “amour”.

Nel primo decennio del 1200 avviene la persecuzione contro gli “eretici Catari”. I loro adepti si erano diffusi in tutta l’Occitania occidentale (in quella orientale, l’eresia più diffusa era quella valdese). La loro fede era, nella sua versione più radicale, rigidamente manichea: il Bene e il Male erano principi eterni, coesistenti ed antagonisti.

Il regno del Male era il mondo, la materia, la carne (il non essere), creati da un Dio “straniero”. Il regno del Bene (del Dio “legittimo”) era invece lo spirito (l’essere). L’anima dell’uomo era il campo di lotta tra il Bene e il Male. Soltanto sublimando i propri rapporti col mondo (astenendosi ad esempio dai peccati della carne) l’uomo poteva salvare la propria anima liberandola dalla catena delle reincarnazioni che la teneva legata al mondo. Naturalmente, i Catari avevano un programma massimo e uno minimo. All’interno della loro chiesa erano sicuri di salvarsi soltanto i “perfetti”, i quali praticavano un rigido ascetismo che culminava talvolta nell’endura, il suicidio sacro ottenuto mediante il rifiuto del cibo. I Catari, chiamati anche Albigesi perché assai numerosi nel territorio di Albi, costituivano col loro fervore e la loro estrema coerenza, un esempio e un pericolo per la chiesa ufficiale, assai corrotta. Il popolo era favorevolmente colpito da questo esempio di forsennata virtù. L’alta nobiltà e la ricca borghesia cittadina erano, da un lato, conquistate dalla vertiginosa teologia catara, dall’altro al quanto desiderose di mettere le mani sul patrimonio ecclesiastico.

I Catari si ritenevano i veri cristiani della loro epoca e si denominavano “puri” (dal greco katharoi). Condizione preliminare della salvezza dell’uomo era la missione di Gesù che grazie alla Passione aveva meritato di divenire figlio di Dio (del Dio “legittimo”) “per adozione”. Quest’ultimo punto contrastava con il credo della chiesa cattolica.

I Catari aderivano alla loro chiesa mediante una sorta di professione di fede: il sacramento del “consolamentum”, un battesimo spirituale cui si sottoponevano in età adulta e al quale si mantenevano, in genere, scrupolosamente fedeli.

La chiesa di Roma era comprensibilmente preoccupata dallo sviluppo di questa religione concorrente. Priva di un braccio secolare così lungo da superare le alpi, si appoggiò (come sempre) ai francesi. Per tutto l’anno 1208, gli emissari del Papa predicarono in Francia la crociata contro gli “eretici” (alimentando l’invasione dell’Occitania).

I francesi, guidati da Simone di Montfort, si trovarono così di fronte solo le scarse forze di Raimondo Trencavel (visconte di Albi, Béziers e Carcassona) e di Raimondo Ruggero (conte di Foix), che aderivano alla chiesa catara.

Nel 1209 ha luogo la Crociata degli Albigesi. I “crociati” prendono Béziers. Gli abitanti, riuniti nella cattedrale, sono bruciati vivi, senza distinzione di fede, di sesso o di età. Il genocidio spirituale del popolo d’OC comincia così con un imponente genocidio fisico. Raimondo VI di Tolosa, che era nominalmente il signore di Trencavel, entra allora in guerra contro il Montfort che, però, consolida e amplia la propria conquista rinnovando i massacri. Il legato pontificio, sempre al suo fianco, lo sprona a non andare troppo per il sottile, a non distinguere tra cattolici e catari: -“Uccideteli tutti, poi Dio sceglierà i suoi…”-. Montfort non si fa pregare e scaglia di persona contro le rocce un buon numero di neonati, rei soltanto di essere occitani.

Nel 1213 si compie intanto la breve unificazione occitana. Il conte di Tolosa e i suoi feudatari, in segreto, giurano obbedienza al potente conte-re catalano Pietro II d’Aragona. Pietro entra subito in guerra contro i francesi. I catalano-occitani si battono, il 12 settembre 1213 a Muret, contro i crociati. La battaglia sarà inopinatamente vinta dai crociati e lo stesso Pietro II cadrà sul campo. L’unità occitana è fatta e disfatta nel giro di pochi mesi. I catalani tornano in patria. Le due nazioni saranno divise per sempre.

Nel 1216 gli occitani si sollevano in tutto il territorio. Raimondo VII varca il Rodano e riconquista Tolosa. Gli occitani si battono contro i francesi al grido di -“Tolosa e Provença!”-. Il vecchio conte Raimondo VI è richiamato dall’esilio aragonese. Simone di Montfort riorganizza le sue forze e attacca Tolosa, sotto le cui mura viene però sconfitto e ucciso nel 1219. -“Lo lop es mòrt, viva Tolosa ciutat radiosa!”- (Il lupo è morto, viva Tolosa città radiosa!) grida il popolo esultante.

Luigi VIII invade con un nuovo poderoso esercito l’Occitania, conquistando Avignone, rifugio di catari e valdesi.

Nel 1242, Raimondo VII rialza però la testa. Fa giustiziare gli inquisitori reali di Avignone e riprende, a Narbona, il proprio titolo. Si allea col re d’Inghilterra (sovrano dell’Aquitania), con l’imperatore germanico (sovrano formale della Provenza) e col re di Aragona. Sconfitti nel Poitou, la lega si sfalda velocemente, come la neve al sole.

I francesi continuano la caccia agli eretici sul territorio conquistato. Nel 1244 cade (sembra con l’aiuto di montanari baschi) il castello di Montsegur dove si erano ritirati duecento “perfetti” col seguito. Saranno tutti arsi vivi in una radura vicina, chiamata ancora “lo prat dels cremants” (il prato dei bruciati). La caduta di Montsegur segna, per gli storici, la fine della Crociata degli Albigesi. Si sa tuttavia che l’ultimo ridotto cataro a cadere fu Queribus, nel maggio 1255. Si calcola che gli occitani morti in conseguenza della crociata siano stati almeno 400.000 (quasi un sesto della popolazione).

Nel 1246 avviene anche l’”Anschluss” della Provenza. Beatrice, ereditiera della contea, è fatta sposare a Carlo d’Angiò, parente del re di Francia. Le città provenzali si rifiutano di riconoscere il nuovo sovrano per timore di perdere le proprie libertà municipali. Carlo “pacifica” ad una ad una, naturalmente con le armi, Arles, Aix, Marsiglia… La resistenza provenzale dura, comunque, dieci anni.

La guerra dei Cent’anni (1338-1453) non è stata soltanto una guerra tra la Francia e l’Inghilterra, ma anche una lunga lotta di resistenza degli occitani occidentali contro l’annessionismo francese. E’ un esercito guascone (e non inglese) quello che, dopo tante vittorie, viene sciolto dai francesi a Castillon, nel 1453.

I secoli seguenti sono testimoni di continue rivolte degli occitani verso i sovrani che ne diminuivano la libertà.

Il popolo occitano è costantemente in opposizione alla politica francese (rappresentata dall’insediamento di governatori), dando vita ad una serie di rivolte contro il malgoverno e la miseria. La più importante delle quali è quella dei “cròcants”(da “cròc”, uncino, la loro arma preferita: 1594-95), diffusa in tutta l’Occitania nord-occidentale e non priva di una vena ideologica protestante.

Nel 1630, Richelieu, che ha bisogno di fondi per la politica militare del re, allinea i “Pays d’Etats” allo stesso regime fiscale della Francia. I “cascaveus” (nome derivato dai campanelli che portavano con un bubbolo al braccio) provenzali si rivoltano immediatamente e costringono Richelieu a rimangiarsi la sua decisione. In Linguadoca è lo stesso governatore francese, Montmorency, a mettersi alla testa della rivolta che scoppia nel 1632. Dopo alcune fortunate battaglie, Montmorency viene fatto prigioniero dai francesi e “giustiziato” a Tolosa. La sua morte sarà pianta dagli occitani come quella di un eroe nazionale.

Fu l’editto di Nantes a trasformare l’Occitania in un rifugio legale per gli Ugonotti facilitando così una lunga serie di conversioni alla fede calvinista. Il regno di Navarra assunse addirittura questa fede quale religione di Stato. Vasti territori d’OC divennero protestanti.

Nel 1620, Luigi XIII alla testa di un’armata, impose l’annessione diretta della Navarra alla Francia, annegando nel sangue una rivolta protestante.

Questo fu solo il primo passo. Nel 1685, la revoca dell’editto di Nantes segnò l’inizio delle persecuzioni massicce contro i protestanti: le cosiddette “dragonnades”.

La resistenza dei “camisards”, guerriglieri protestanti che parlavano occitano e si battevano contro i francesi in maniche di camicia, fu eliminata soltanto nel 1710, dopo una repressione spietata che mieté un numero spropositato di vittime e spopolò un’intera regione.

Gli avvenimenti del 1789 scatenano l’entusiasmo degli occitani. Il vecchio ideale di libertà e di progresso, sempre perseguito con le motivazioni ideologiche più diverse e mai raggiunto, sembra a un passo dalla sua realizzazione.

Il colpo di Stato del marzo del 1793, che porta Robespierre al potere (e dietro di lui l’alleanza della piccola borghesia e del “popolo”) provoca un’immediata risposta in Occitania: la sollevazione girondina.

L’ideologia girondina, moderatamente federalista, era già condivisa in altre regioni francesi (in Normandia e a Lione, per esempio) e si radica fortemente nei territori occitani. La borghesia d’OC aderì subito all’appello di Pierre Victurnien Vergniaud, un politico limosino che riteneva giunto il momento di studiare “le misure da prendersi per formare, con i ventiquattro dipartimenti del “Midi”, una repubblica federativa che vada da Bordeaux a Lione”. I Giacobini mandano subito un corpo di spedizione in Occitania. Tolone è conquistata, Parigi ha vinto ancora una volta.

L’Occitania appoggerà sempre i movimenti “rivoluzionari” che tenteranno di conferirle una propria autonomia nazionale ma verrà più volte tradita dalla mancanza dell’appoggio popolare. I suoi abitanti, infatti, sono sempre stati più portati allo scambio fraterno e culturale non riuscendo a darsi un’organizzazione unitaria politica.

Solo ultimamente, con la caduta delle frontiere europee, l’Occitania sta prendendo coscienza di Stato unitario ed indipendente.

A differenza di altre etnie, non sono le bombe a far parlare della voglia di autonomia ma la musica, le danze, la poesia. L’ideologia di uguaglianza, di rispetto della libertà sono scritte sulla bandiera rossa con la croce gialla.

Forte è l’ideologia di anti-globalizzazione presente nel cuore degli occitani. Il pastore occitano Bovè (della regione del Roquefort) ha dimostrato il massimo espressionismo del dissenso occitano (si ricordi che Bovè è stato arrestato in Francia dopo aver “invaso” con il suo gregge di pecore, un ristorante della catena di Mc. Donald).

Per gli occitani che non sanno odiare, che sanno tollerare, che per primi nel mondo hanno avuto un conte medioevale che si è chinato innanzi alla propria dama affermando di essere il suo vassallo… quale può essere la forma di riconquista della propria autonomia? La divulgazione della cultura, della musica, delle danze e della storia occitana.

Ecco il perché di questo gruppo storico, che con un drappello d’onore, porta alla vostra conoscenza la gloriosa bandiera occitana. V’invita a sorridere alla sua musica ed a partecipare alle sue danze, pregne di significati sentimentali ed amorosi.

“W lhi occitan!”