Armi da fuoco

Al fine di poter rievocare in modo più realistico possibile gli eventi bellici avvenuti dal XV secolo in poi, occorre che coloro che rievocano i soldati utilizzino le armi da fuoco (fucili, pistole e perfino pezzi d’artiglieria). Strumenti di battaglia che adoperano la polvere da sparo come mezzo per poter gettare a lunga distanza i proiettili. L’uso bellico della polvere da sparo è una tecnica militare comunemente associata allo sviluppo di armi da fuoco adatte all’uso sui campi di battaglia, anche se in realtà la scoperta e l’utilizzo della polvere nera in oriente è di diversi secoli precedente la diffusione di massa. Le prime armi utilizzanti la polvere da sparo erano frecce propulse a razzo, razzi con catene chiodate e pentole esplosive. In seguito arrivarono a comprendere veri e propri cannoni e pezzi di artiglieria, furono usate dai difensori cinesi durante le invasioni mongole e contribuirono in modo determinante alla difesa dell’impero. Successivamente i mongoli acquisirono alcune rudimentali tecniche legate a queste armi e le portarono con sé nella loro marcia verso l’Europa e il Medio Oriente durante il XIII secolo. Questo primo contatto fu uno stimolo per lo sviluppo delle nuove armi da fuoco soprattutto in Europa, dove nel XV secolo l’uso della polvere da sparo cominciò a diventare significativo, gettando le basi per la fine della guerra di cavalleria. L’uso delle armi da fuoco personali fu via via più predominante durante l’Età moderna e continuando fino a metà del XIX secolo, con il proprio apice nelle Guerre napoleoniche, ossia tra il 1792 ed il 1815.

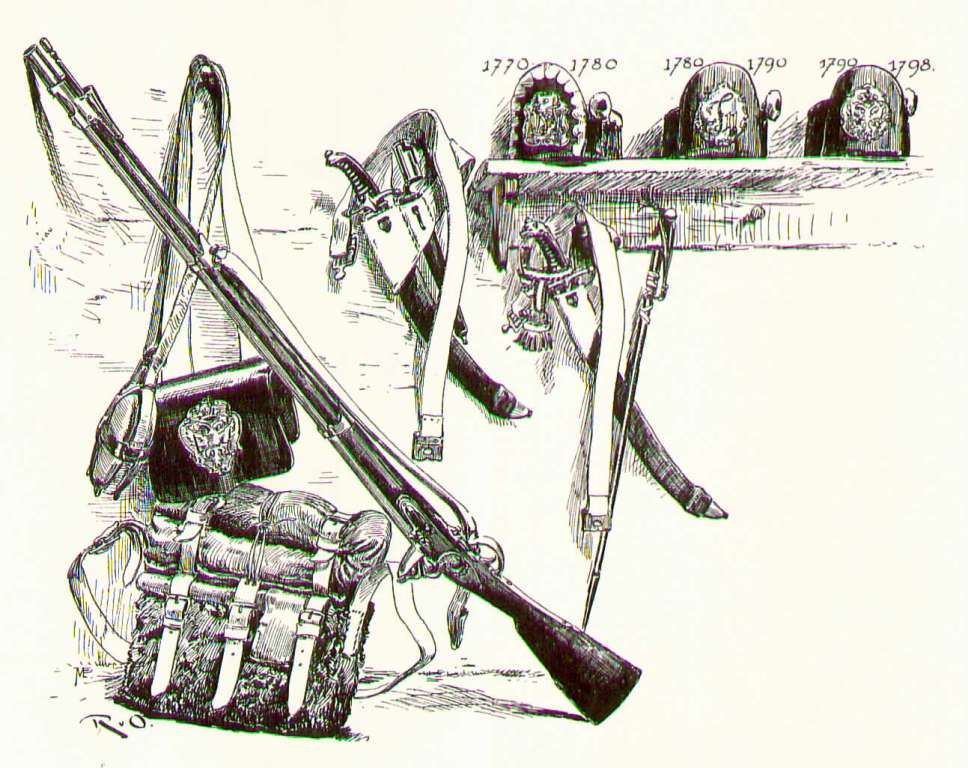

I gruppi di rievocazione storica che ricordano i periodi dal XV al XIX secolo, sono soliti utilizzare repliche di fucili ad avancarica con innesco a miccia , a pietra a focaia o a luminello. Tale diversi tipi di innesco descrivo l’evoluzione delle armi che si utilizzano. I primi archibugi erano dei semplici tubi di metallo, riempiti con polvere da sparo da un lato ed un proiettile (generalmente un sasso) dall’altro. L’innesco della polvere da sparo avveniva mediante l’utilizzo di una miccia a lenta combustione. E’ questa un tipo di miccia consistente principalmente in una corda, generalmente di cotone e di diametro che va dai 5 ai 7 mm, rivestita con sostanze che la rendono impermeabile e con un’anima di polvere nera molto sottile. Generalmente la velocità di combustione non supera la velocità di 80 cm al minuto, ma può variare di molto a seconda della costituzione. Fu usata per innesco degli antichi cannoni. Usata oggi in pirotecnica, serve principalmente per innescare i detonatori ordinari o a miccia e contestualmente a dare un ritardo di sicurezza per permettere all’operatore di allontanarsi dal sito di esplosione e mettersi al coperto; la miccia a lenta combustione contiene polvere nera flemmatizzata, un processo chimico che consente di ridurre la velocità di combustione della polvere nera entro un range di tempo specifico, circa 120 secondi al metro lineare di miccia, questo consente di calcolare tempi e modi di allontanamento dai siti di esplosione entro margini sicurezza ampi e standard.

La miccia a lenta combustione ha tuttavia una grave limitazione: impiegando la polvere nera infatti si deve tenere presente che risente dell’umidità e oltre un certo valore di assorbimento diventa inerte e quindi non impiegabile. Nelle prime armi da fuoco europee del XIV secolo, l’accensione della carica di polvere avveniva attraverso un foro (chiamato “focone”) situato alla base chiusa della canna, tramite un acciarino, poi con una miccia come nei primi tipi di schioppo; seguì l’introduzione di una miccia riutilizzabile la cui parte accesa, anziché infilarsi direttamente nel focone, si appoggiava su uno scodellino ricavato a fianco del focone stesso, che veniva chiamato “bacinetto” e sul quale era posta una piccola parte di polvere da sparo. Successivamente si utilizzò una pietra focaia che, provocando scintille, accendeva la polvere posta all’interno del bacinetto; solo in seguito si passò alla capsula a percussione che infiammava la polvere della carica propellente vera e propria quando venivano percosse dal cane che vi si abbatteva premendo il grilletto: le capsule erano poste su di un cilindretto cavo collegato al focone, detto “luminello”. Tutti questi sistemi riguardavano armi ad avancarica, cioè che si caricavano dalla bocca della canna, inserendo prima la polvere di lancio, poi un disco di feltro o cartoncino detto “borra” e infine la pallottola; questa inizialmente era in pietra ma presto fu costruita in piombo. Essa veniva avvolta per i 3/4 da uno straccetto per evitare che i gas generati dall’esplosione della polvere fluissero davanti alla palla da lanciare, dato che esisteva un discreto spazio tra il diametro esterno della palla ed il diametro interno della canna, per via delle tolleranze di lavorazione, enormi a quel tempo. Si premeva poi il tutto con una bacchetta in dotazione, similmente a quanto si faceva per i cannoni.

Nel XV secolo venne creata la “cartuccia” consistente in un involucro di carta nitrata contenente la polvere da sparo, la borra e la pallottola. Bastava strappare con i denti la parte inferiore della cartuccia ed infilarla nella canna, ricaricando così l’arma con una sola operazione e con quantità di polvere più costanti. Il fatto di dover caricare l’arma dalla bocca da fuoco rendeva le prime armi estremamente lente nel reiterare l’azione di fuoco in quanto i tempi di ricarica erano lunghi e dipendenti dall’addestramento di chi la eseguiva; erano inoltre frequenti i malfunzionamenti dovuti alla mancata accensione della polvere a causa dell’umidità. Al fine di superare il primo problema e quindi aumentare la frequenza di fuoco, vennero costruite armi a canna multipla, con due/tre canne (massimo quattro per alcune realizzazioni), ma visto che ogni canna in più rappresentava un peso aggiuntivo questa soluzione comprometteva la mobilità sul terreno. Per questo motivo, le armi ad avancarica multicanna più antiche furono soprattutto pistole: le canne più corte erano più leggere, oltre ad essere armi destinate ad un utilizzo a distanze brevi o brevissime, dove la possibilità di sparare più colpi verso bersagli multipli a distanze pericolosamente brevi, poteva rappresentare la differenza tra la vita e la morte. Armi a canne multiple rimasero comunque realizzazioni abbastanza rare, spesso confinate ad armi non portatili (come il “ribauldequin”, una sorta di piccolo pezzo d’artiglieria multicanna). Dopo secoli di uso delle armi a pietra focaia, la scoperta dei composti chimici capaci di esplodere per percussione aprì la strada ad altre soluzioni atte a provocare l’accensione della carica di lancio del proiettile. Gli inneschi esplodenti furono sperimentati in vari modi e su molti tipi di acciarini opportunamente modificati ma, tra i tanti, il sistema capsula a percussione – luminello si rivelò il più efficace e sicuro. La sua introduzione risale agli anni intorno al 1830 ed anche se per qualche anno ancora vari sistemi continuarono a coesistere, presto questi furono soppiantati dal nuovo che fu usato fino all’invenzione della cartuccia metallica avvenuta negli anni tra il 1850 ed il 1860.

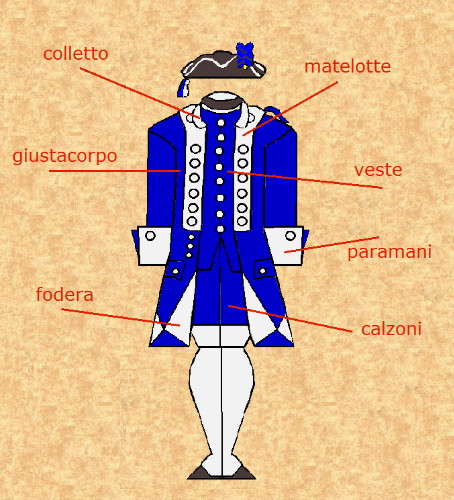

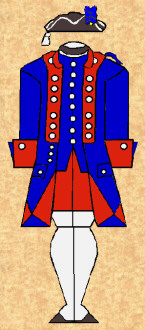

Divise dei reparti sabaudi a seguito riforma di Carlo Emanuele III – post 1750 (tratto dall’opera bandiere sabaude)

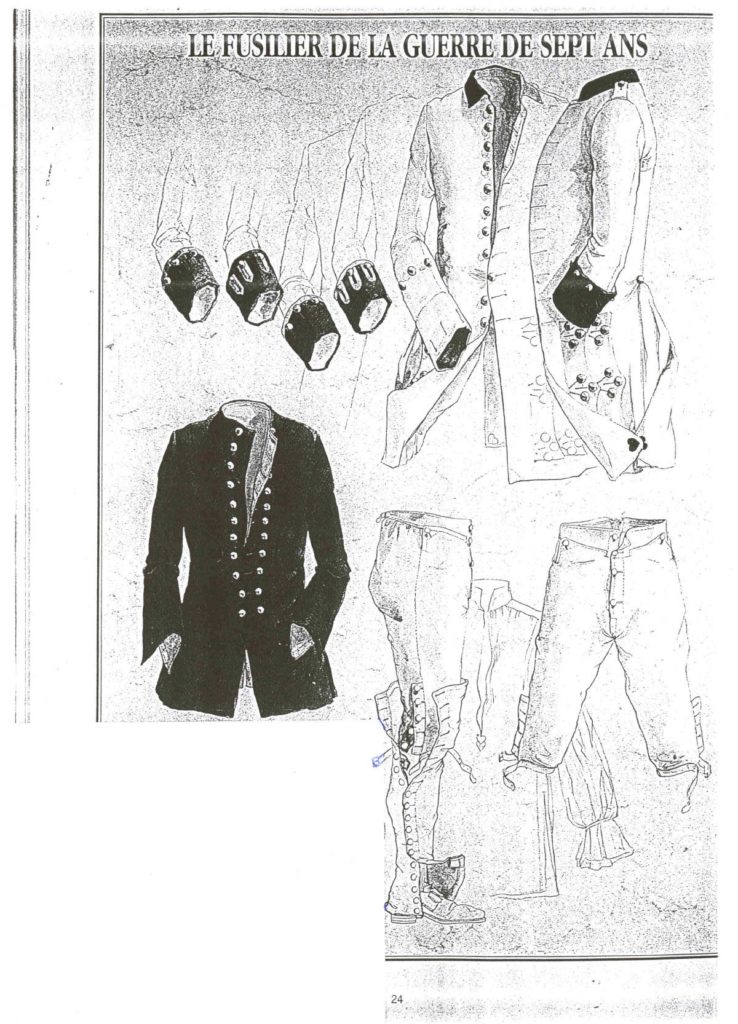

A metà del XVIII secolo i giustacorpi di color bianco-grigiastro usati dalla fine del 1600 dalla maggior parte dei reparti (si è visto in precedenza che Guardie, Artiglieria e alcuni reggimenti esteri li avevano turchini) sono sostituiti con altri di colore turchino. Poichè in questo periodo compaiono due documenti ufficiali ricchi di notizie sul vestiario dell’armata sarda, si ritiene utile dare nel seguito alcune informazioni più particolareggiate sulla foggia e sui colori di queste divise. Vestiario, equipaggiamento e armamento sono regolamentati dal sistema delle Rinnovazioni, in base al quale per ogni capo od oggetto è definita una certa durata, al cui termine il capo o l’oggetto è ritirato e sostituito con un altro. Eventuali modifiche di foggia intervenute nel frattempo non comportano l’automatica sostituzione prima della scadenza della durata. Il corredo viene fornito dall’Ufficio del Soldo tramite appalti con impresari: solo i reggimenti esteri e i reparti della Casa Reale hanno la facoltà di rivolgersi a propri fornitori di fiducia. Il corredo dei reparti di fanteria comprendeva quattro categorie, il vestiario propriamente detto, il piccolo e il grande armamento e l’equipaggio. I capi del vestiario erano: – un giustacorpo di panno della durata di tre anni; – una veste di panno o di rattina, della durata di tre anni; – un paio di calzoni, detti calze, distribuiti ogni anno; – un paio di calzette di lana, che duravano due anni; – un cappello di feltro, che durava due anni; – un berretto di pelo, detto bonetto e un paio di uose speciali, dette bottine alla granatiera, riservati ai granatieri e della durata di sei anni. L’equipaggio invece comprendeva: – uno zaino di tela; – un paio di scarpe; – un paio di uose; – due camicie; – due cravatte. Il piccolo armamento includeva gli oggetti di equipaggiamento individuale di cuoio (cinturone, bandoliera, ecc.), mentre il grande armamento comprendeva l’armamento individuale (fucile, sciabola, ecc.)

Il reggimento Saluzzo aveva:

giusta -corpo di colore blu

colletto di colore rosso

matelotte di colore rosso

para mani di colore rosso

fodera di colore rosso

bottoni in piombo

veste di colore rosso

calzoni di colore rosso.

Altri elementi caratteristici sono la disposizione dei bottoni sulle matelotte, l’orientamento delle patte delle finte tasche del giustacorpo e i colori dei cordoni e dei fiocchi dei cappelli dei fucilieri o delle code e dei fiocchi del berretto dei granatieri.

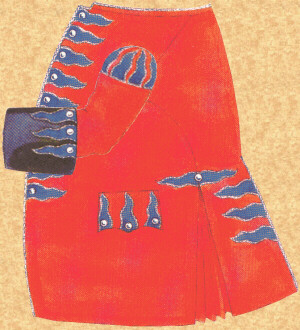

Il caratteristico berretto a pelo dei granatieri, a forma di pan di zucchero e simile all’analogo copricapo in uso nell’esercito austriaco, aveva la parte posteriore sagomata a mandorla e rivestita di panno, alla cui estremità inferiore pendeva una coda terminante a punta e guarnita da un fiocco in lana. Come si è detto, mandorla, coda e fiocco erano di colore diverso per ciascun reggimento. Mandorla e coda erano anche ornate di un gallone bianco o giallo, secondo i bottoni del giustacorpo. Il reggimento Saluzzo aveva in dotazione un fiocco completamente bianco.

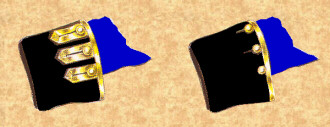

Appuntati e caporali erano vestiti come i soldati delle rispettive compagnie, con la sola distinzione di galloni applicati sui paramani del giustacorpo. Gli appuntati avevano un gallone stretto cucito lungo l’orlo superiore del paramano; i caporali avevano anche un secondo gallone più largo cucito sotto i bottoni. Questi galloni erano di poil (pelo di capra bianco) per i reparti con bottoni di stagno e di bava gialla per quelli con i bottoni di ottone. I sergenti avevano gli stessi galloni dei caporali, però tessuti in falso oro o argento, un gallone di falso argento sul cappello e un giustacorpo leggermente più ampio e confezionato con stoffe di migliore qualità. I sergenti dei granatieri avevano la fiamma del berrettone guarnita di un gallone di falso argento od oro.

Tamburi e pifferi di compagnia e tamburi maggiori dei reggimenti di fanteria indossavano un giustacorpo di modello più vecchio, senza colletto e matelotte e con le falde distese. Il giustacorpo dei tamburi era dei colori della livrea reale, rosso e blu, ed era ornato di galloni ondulati (bisce) di panno blu, orlati lungo i bordi esterni di una catenella di bava bianca e blu. I pifferi avevano giustacorpi degli stessi colori, ma ornati da alamari a fiamma di panno blu contornati di catenella; inoltre le asole degli alamari cuciti sul petto erano rifinite in filo bianco e blu. I reggimenti Piemonte, Saluzzo, Monferrato e Fucilieri avevano anche quattro suonatori di oboe e due suonatori di corno da caccia. Il loro giustacorpo di parata era confezionato con una qualità di panno pregiato di colore scarlatto; i paramani erano di panno blu; i bordi anteriori e inferiori del giustacorpo stesso e il colletto erano orlati con uno stretto galloncino d’argento. Gli alamari erano a biscia, di velluto blu e bordati d’argento. Veste e calzoni erano blu; la veste era ornata di gallone d’argento.

Per risparmiare il vestiario da parata, era previsto il surtout, un giustacorpo simile a quello da parata, ma confezionato con panno blu, con fodera e paramani rossi, questi ornati con una biscia di velluto blu bordata d’argento. Inoltre il giustacorpo era riccamente bordato con una catenella di bava bianca e blu e le bottoniere erano rifinite con filo bianco e blu.

L’Artiglieria

L’uniforme base delle compagnie che costituivano il reggimento era la stessa di quella dei reparti di fanteria.

giustacorpo blu

colletto nero

matelotte nero

paramani nero

fodera blu

bottoni in ottone

veste blu

calzoni blu

I caporali avevano i paramani bordati con un gallone stretto, d’oro; i sergenti li avevano foderati di stoffa blu, bordati di un gallone stretto e ornati, in corrispondenza dei bottoni, con tre alamari a punta di un gallone d’oro largo. Anche le patte delle tasche erano bordate da due galloni in oro, quello interno più stretto. I minatori erano forniti di camisacci da impiegare durante i lavori di scavo. Per quanto riguarda l’equipaggiamento, caratteristica degli artiglieri era la patrona, una piccola giberna appesa sul davanti del cinturino e contenente nove cartucce. La fiaschetta per la polvere era portata a tracolla con una correggia di cuoio simile a quella usata per la pistola dai falegnami dei reggimenti di fanteria.

Il reggimento Saluzzo 1751 rievocato dalla Cerchia

Nel 2006 dopo una alcuni anni trascorsi a rievocare il XVII secolo, i soci dell’Associazione La Cerchia, decisero di rievocare il Reg. Saluzzo avendo come riferimento il regolamento di manovre militari emanato dal Re di Sardegna nonché Duca di Savoia: Carlo Emanuele III nel 1751. A seguito la realizzazione del progetto (sovvenzionato esclusivamente con fondi dell’Associazione La Cerchia o con donazione di soci), fu redatto un documento illustrante quanto realizzato per rievocare il Reg. Saluzzo del 1751 (divise, equipaggiamenti, repliche di avancariche, partecipazione del gruppo storico ad eventi rievocativi) che fu presentato al Comune di Saluzzo in data 08 gennaio 2007 dal socio Presidente in carica Fabrizio Giraudo e dal socio comandante Mauro Argelli. In seguito fu concesso dall’Assessore del Comune di Saluzzo: Dott. Valerio Dell’Anna, il nulla osta all’uso del nome reggimento Saluzzo e dello stemma cittadino (allora in vigore), cosi come riportato dal documento emesso dal Comune di Saluzzo in data 12 febbraio 2007 protocollo 4558.

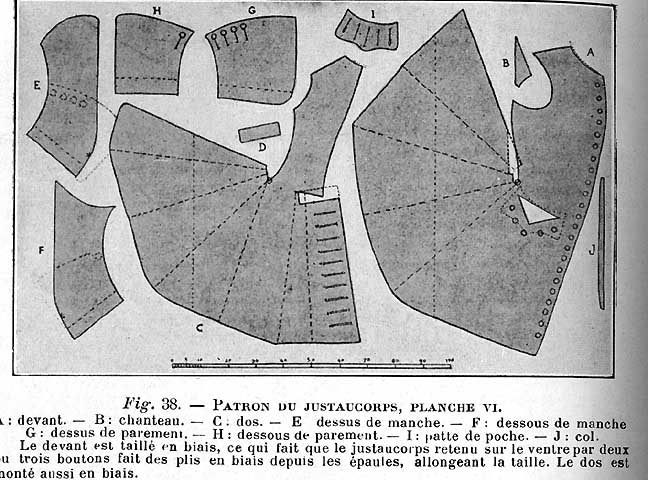

Grazie all’aiuto di esperti amici furono studiati i particolari dei cartamodelli dell’epoca, fu individuata una valida sarta abile a confezionare abiti maschili e (non senza fatica) nell’aprile del 2006 fu confezionato il primo prototipo di divisa.

Apportate le dovute migliorie ed approvato così il prototipo dalla commissione storica (coordinata dagli amici Dott. Cerino Badone) appositamente costituita per realizzare il sognato progetto, si diede il via alla realizzazione di due divise da ufficiale, una divisa da sergente dei fucilieri, una divisa da caporale dei fucilieri, sette divise da fuciliere e cinque divise da artigliere. Fu incaricato l’esperto ed amico sarto storico Davide Grassi di confezionare una bandiera di compagnia avente misure e cuciture regolamentari per l’epoca, composta esclusivamente da tessuti e materiali naturali e non sintetici.

La buffetteria fu realizzata in cuoio spesso e completamente cucita a mano dal socio Fabrizio Giraudo. Comprende gypsiere (sacca porta colpi a tracolla) per fucilieri, la patrona per gli artiglieri (giberna a vita), cinghietti fermaghette, cintura con porta baionetta, porta sabro per sottoufficiali, porta spada per ufficiali. La particolarità delle baionette e spade usate nel 1700 era quella di avare una lama triangolare, in quanto una ferita inferta con tali armi procurava lacerazioni su tre lembi diversi rendendo difficile (se non impossibile) la sua cucitura o cauterizzazione.

All’interno della gypsiere o patrona erano conservate le cariche di polvere preventivamente preparate nei cartocci, un polverino per intervenire sull’innesco, pietre focaie di riserva, attrezzi per riparare in caso di urgente bisogno la batteria del fucile. Fra questi un cacciavite ed un martellino per sostituire o scalfire la pietra focaia quando questa non sprigionava le scintille necessarie ad innescare la polvere contenuta nel bacinetto. Era presente anche un chiodo detto “spuntone” del corretto diametro a pulire il foro di innesco del bacinetto, quando questo si occludeva a seguito incrostazioni lasciate dalla polvere già bruciata nelle precedenti salve. Le ghette furono realizzate in materiale telato, lo stesso utilizzato per le vele delle navi, in quanto la loro funzione era quella di riparare il piede ed il polpaccio da acqua, polvere del terreno e dare maggiore resistenza all’eventuale lacerazione nel caso d’improvvisi ostacoli naturali durante le marce (rami, rovi, erba particolarmente dura, ecc.).

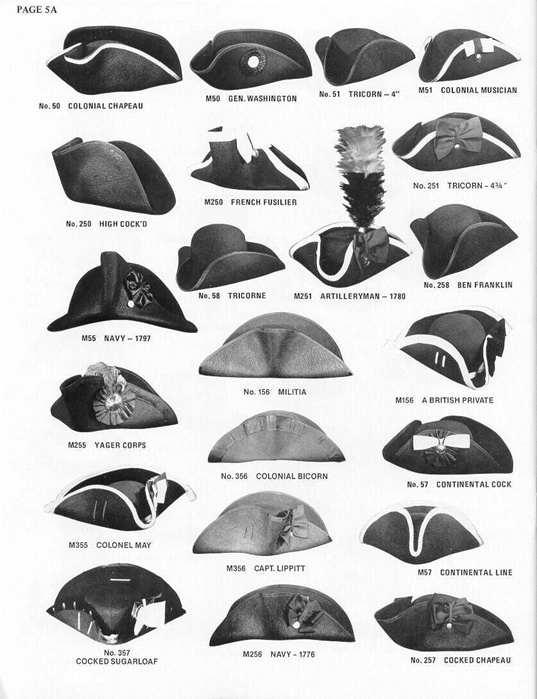

Tricorno e bonetto

I sodati del reg. Saluzzo hanno in dotazione il tricorno ed il bonetto (cappello da riposo al campo). Derivato dal cappello a due risvolti in uso presso il clero spagnolo sin dai secoli XVI-XVII, il tricorno trae la sua origine dal cappello a due risvolti in uso presso il clero spagnolo sin dai secoli XVI-XVII. Fu adottato dagli ecclesiastici in Francia e in Italia sin dalla prima metà del Seicento ed apparve come risultato dell’evoluzione del cappello rotondo a tesa larga usato dai soldati spagnoli nelle Fiandre durante il XVII secolo, legando le alette e ottenendo una forma triangolare.

Lo stile fu riportato in Francia, dove il suo uso si diffuse alla popolazione francese e alla corte reale del re Luigi XIV, che lo ha reso alla moda in tutta Europa, sia come abbigliamento civile che militare. I grandi cappelli piumati cominciarono ad essere arrotolati ai tre lati e qualche anno dopo i cavalieri e gli ufficiali portarono il tricorno, orlato di piuma o guarnito di penne naturali: moda, questa, che continuò sin verso il 1710. Alla fine del Seicento i tricorni dei soldati erano guarniti di galloni d’oro e d’argento, di bottoni e di coccarde. Rimasero uno degli stili di cappello europei predominanti per tutto il XVIII secolo. Negli Stati Uniti i primi cinque presidenti, da George Washington a James Monroe, indossavano questo tipo di cappello secondo la moda del XVIII secolo.

Il modo di portarlo diede a questo cappello gli aspetti più svariati: si portò con la rovescia alzata davanti (fine del Seicento), con la punta in avanti, inclinato da un lato (Venezia 1750). In seguito si portò in mano o sotto il braccio (per non sciupare la pettinatura): solo dai mascherati veniva portato in capo. Il tricorno si portò in Francia sino alla Rivoluzione e continuò in Italia e a Venezia sino alla caduta della repubblica (1797).

Le donne portarono il tricorno con il costume da caccia e da amazzone (1675-1785); piumato e ornato di fiocchi sino alla fine del secolo XVII e ai primi del secolo XVIII, divenne in seguito un semplice tricorno di feltro orlato di galloni, del tutto eguale a quello degli uomini. Verso il 1750 comparvero piccolissimi tricorni inghirlandati di fiori posati di traverso sulle parrucche bianche. Il tricorno riapparve fugacemente nella moda femminile verso il 1900, e a varie riprese negli anni dal 1927 al 1935. Al culmine della sua popolarità, il tricorno è stato indossato come copricapo civile e come parte di uniformi militari e navali. Le sue caratteristiche distintive lo rendevano pratico: le parti ritorte della tesa formavano una sorta di grondaia che, indirizzando l’acqua piovana lontano dal viso dell’utilizzatore, depositava la maggior parte di essa sulle spalle di chi lo portava.

Il bordo dei tricorno varia di colore a seconda del grado. Di colore bianco per la truppa, argentato per sottoufficiali ed ufficiali, dorato per ufficiali di alto grado. Sul lato anteriore sinistro era riportata una coccarda di colore diverso a seconda della nazione di appartenenza, puntata al cappello mediante un bottone. Azzurro per i Savoia, bianco per i francesi, rosso per gli spagnoli, ecc. Sul lato destro nella piega laterale del copricapo, usciva il fiocco di colore diverso a seconda del reggimento di appartenenza (bianco per il reg. Saluzzo). I tricorni dell’artiglieria erano bordati di giallo. I sodati del reg. Saluzzo hanno in dotazione il tricorno ed i bonetto (cappello da riposo al campo).

Il tricorno è evoluto nel Bicorno che è stato ampiamente utilizzato dagli ufficiali militari in Europa fino alla prima guerra mondiale . Per i soldati arruolati, il tricorno fu sostituito dallo sciaccò all’inizio del XIX secolo, che era diventato il nuovo stile dominante di copricapo militare. La feluca o bicorno è una forma arcaica di cappello associata a partire dagli anni ’70 del XVIII secolo ed all’inizio del XIX secolo. Indossato soprattutto in Europa e successivamente in America, in special modo nelle uniformi. Essa è altrettanto associata alla figura di Napoleone Bonaparte che era solito indossarla, per distinguersi, parallelamente alle spalle; i suoi generali invece l’indossavano perpendicolarmente alle spalle. E’ sopravvissuta nell’uso dell’uniforme militare sino al 1914. A differenza del tricorno, da cui deriva, il bicorno è costituito da una forma di stoffa fissa imbottita con materiale rigido che crea due pinne di forma semicircolare rialzate rispetto alla testa, una sul fronte e una sul retro; solitamente sul fronte della feluca si trovava una coccarda con i colori della bandiera nazionale. Questo genere di bicorno venne conosciuto nel linguaggio inglese anche col nome di cocked hat. La tipica forma del bicorno aveva una specifica funzionalità, cioè quella di poter essere posto facilmente sotto il braccio quando non veniva indossato e pertanto in francese esso venne definito anche chapeau-de-bras. Con la nascita delle prime organizzazioni goliardiche nelle università, viene adottato, dagli studenti italiani, un copricapo detto anch’esso feluca. Proprio dall’ambiente goliardico universitario sembra trarre origine il termine feluca. Alcune maschere della commedia dell’arte hanno il bicorno come copricapo, ad esempio Arlecchino (in talune rappresentazioni), Stenterello e Rugantino.

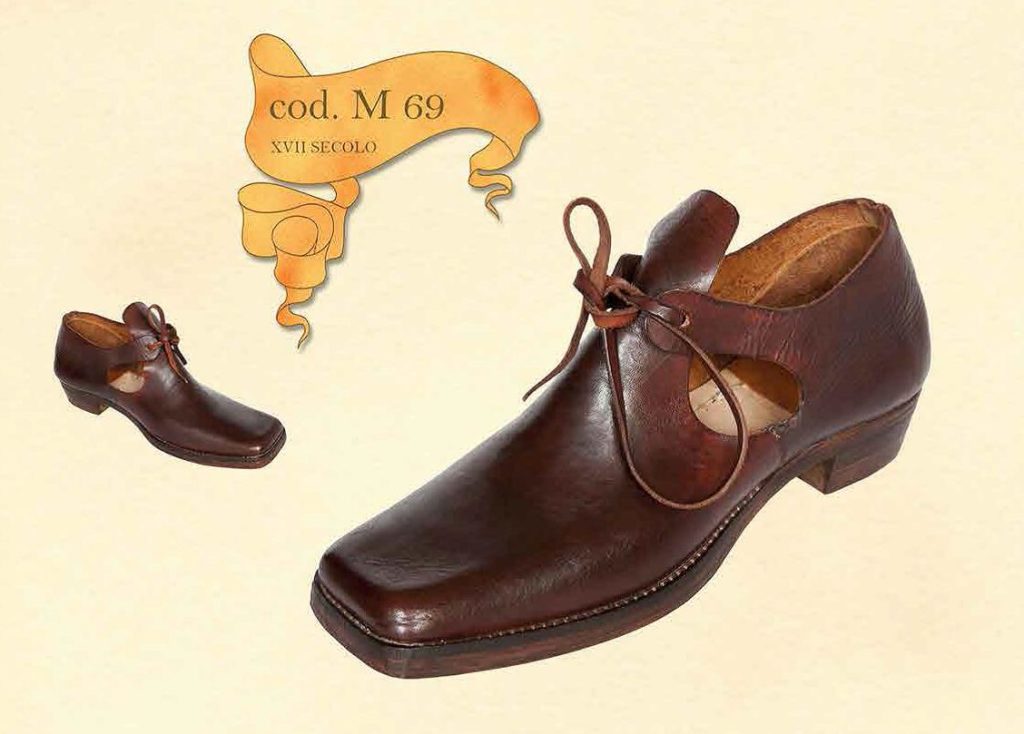

Scarpe e calze

Le scarpe erano date in dotazione ad i soldati ed erano monopiede e generalmente fornite in numero di tre (una di riserva). Erano aperte sui lati per permettere una facile fuoriuscita dell’acqua in caso di marce attraverso acquitrini o prati inondati. Gli ufficiali generalmente portavano stivali in quanto prendevano parte alle marce stando a cavallo. Le calze coprivano la gamba fin sopra il ginocchio (modello parigina reperibile nei mercati rionali), preferibilmente di colore bianco panna.

Molti sono gli artigiani che producono scarpe filologicamente molto valide (per i militari si consiglia il modello di colore nero). Gli artigiani da noi utilizzati sono:

- Graziano dal Barco – tel. 0444670410 – email: info@grazianodalbarco.it

- Maurizio Corigliano – cel. 3470901403 – email: maurizio.corigliano@gmail.com